REKKE – Resilienz durch Kulturlandschaft im Klimawandel

Risikoabschätzung und Handlungsmöglichkeiten auf dem Weg zu mehr Klimaresilienz

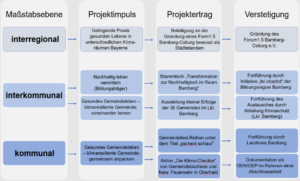

Teil des Verbundprojektes Klimawandel und Gesundheit des Freistaats Bayern

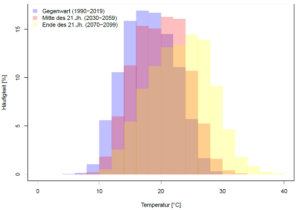

Die Auswirkungen des Klimawandels in Bayern bedeuten in der Zukunft eine Tendenz zu länger anhaltenden Hitzephasen im Sommer mit teils deutlich über 40°C. Dadurch steht Kulturlandschaft in ihrer resilienzstiftenden und gesundheitsfördernden Wirkung für die Bevölkerung vor großen Herausforderungen. Es geht dabei nicht nur um den Verlust einer vertrauten ästhetischen Qualität, sondern um konkrete Einschränkungen als Erholungsort, Ort sozialer Teilhabe und Raum für körperliche Aktivität und Sport. Dies betrifft die Nutzbarkeit des heimischen Balkons genauso wie sommerliche Freiluftveranstaltungen oder die wöchentliche Walking-Gruppe im nahen Wald. Die Folgen des Klimawandels treffen dabei nochmals verstärkt vulnerable Bevölkerungsgruppen, die ohnehin nur eingeschränkten Zugang zu gesundheitsfördernden Kulturlandschaftselementen haben.

Die Auswirkungen des Klimawandels in Bayern bedeuten in der Zukunft eine Tendenz zu länger anhaltenden Hitzephasen im Sommer mit teils deutlich über 40°C. Dadurch steht Kulturlandschaft in ihrer resilienzstiftenden und gesundheitsfördernden Wirkung für die Bevölkerung vor großen Herausforderungen. Es geht dabei nicht nur um den Verlust einer vertrauten ästhetischen Qualität, sondern um konkrete Einschränkungen als Erholungsort, Ort sozialer Teilhabe und Raum für körperliche Aktivität und Sport. Dies betrifft die Nutzbarkeit des heimischen Balkons genauso wie sommerliche Freiluftveranstaltungen oder die wöchentliche Walking-Gruppe im nahen Wald. Die Folgen des Klimawandels treffen dabei nochmals verstärkt vulnerable Bevölkerungsgruppen, die ohnehin nur eingeschränkten Zugang zu gesundheitsfördernden Kulturlandschaftselementen haben.

Vor diesem Hintergrund stellen wir folgende, bisher nicht adressierte Forschungsfragen:

Vor diesem Hintergrund stellen wir folgende, bisher nicht adressierte Forschungsfragen:

- Welche Kulturlandschaftselemente sind dem Klimawandel besonders ausgesetzt?

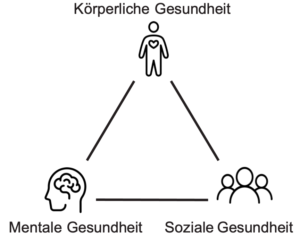

- Welche Kulturlandschaftselemente sind Stand heute für die individuelle körperliche, mentale und soziale Gesundheit und Resilienz besonders wichtig?

- Welche Maßnahmen können bereits heute eingeleitet werden, damit die gesundheitsfördernde Funktion von Kulturlandschaft von der Bevölkerung auch in Zukunft uneingeschränkt genutzt werden kann?

Das Risikoscreening für die Region Oberfranken-West mündet dabei in einen Mediationsprozess mit der lokalen Bevölkerung, in dem erarbeitet wird, wie die nachweislich gesundheitsfördernde Wirkung von Kulturlandschaft sowohl in urbanen wie ländlichen Kontexten Bayerns im Klimawandel erhalten werden kann. Aufgrund vorhandener Leitfäden und Broschüren werden dabei diejenigen Maßnahmen identifiziert und entwickelt, die sich ohne große Mühe im Alltag sofort umsetzen lassen. Dies betrifft sowohl planerische Anpassungen wie auch Verhaltensanpassungen in der alltäglichen Nutzung bestimmter Flächen. Klimaanpassung ist dabei keine Alternative zu essentiellen Klimaschutzbemühungen, sondern ein notwendiger Transformationsprozess, da eine rapide Änderung unserer Umwelt in den nächsten 30 Jahren unausweichlich ist. Im offen geführten Mediationsprozess ist es uns somit wichtig zu vermitteln, dass die nötigen Anpassungen an den Klimawandel nicht als Verlust, sondern als aktiv gestaltete Herausforderung verstanden werden.

Förderung und Projektpartner

Projektbeteiligte:

Ansprechpartner*innen:

Förderung:

- Verbundprojekt Klimawandel und Gesundheit (VKG)

- Laufzeit: September 2022 bis Dezember 2024

- Studienregion: Stadt und Landkreis Bamberg (Oberfranken-West)

Projektpartner:

Teilziele

Das Projekt befindet sich derzeit in der ersten Projektphase und verfolgt folgende Ziele:

| Downscaling von globalen Prognosen auf Bayern | Ziel der Berechnung angepasster regionaler Klimamodellen für Bayerns nähere Zukunft ist das Schaffen eines Erwartungsrahmens der veränderten klimatischen Bedingungen, denen die bayerische Kulturlandschaft in den kommenden Jahrzehnten ausgesetzt sein wird. |

| Typische Verläufe von Hitzewellen | Ziel der Bestimmung des prototypischen Verlaufs von Hitzephasen ist die Ermittlung von Kipppunkten, die angeben, ab welchem Tag einer Hitzephase sich die Ausbildung gut sichtbarer Beeinträchtigungen in der Kulturlandschaft rapide beschleunigt. |

| Abgleich von Landnutzung und Kulturlandschaftsflächen | Auf Basis bestehender Kutlurlandschaftsinventare wird ermittelt, welche dieser Elemente durch langanhaltende Hitzephasen besonders betroffen sein werden. Unter Berücksichtigung stützender Nutzungen (öffentlich, gewerblich oder touristisch) wird auf dieser Grundlage die Vulnerabilität der jeweiligen Flächen abgeschätzt. |

| Ermittlung der besonders gesundheitsfördernden Flächenarten | Durch Befragungen in der lokalen Bevölkerung wird bestimmt, welche Kulturlandschaftsflächen für die Gesundheit der Bevölkerung unerlässlich sind. Dabei ist für die Generalisierung des Ansatzes entscheidend, dass die Ergebnisse nicht auf konkrete Orte, sondern auf bestimmte Flächenarten bezogen werden. |

| Ermittlung des Verlustrisikos | Eine Risikomatrix kombiniert (1) hohe Ausgesetztheit (klimageographische Exposition), (2) hohe Anfälligkeit (sozioökonomische Vulnerabilität) und (3) hohe Bedeutung für die individuelle Resilienz zu einer globalen Risikoabschätzung. |

| Entwickeln von Handlungsempfehlungen | Im Mediationsprozess mit kommunalen Stakeholdern und der ortsansässigen Bevölkerung wird ermittelt, welche Maßnahmen zur Anpassungen von Kulturlandschaft an die vorhersehbaren klimatischen Bedingungen heute schon möglich und leicht umsetzbar sind. |

Vorläufige Ergebnisse:

Für die Dekade 2050-2060 lässt sich die Etablierung sommerlicher Klimabedingungen absehen, die stark von allen bisher bekannten abweichen. Da sich die globale Erwärmung global und saisonal nicht gleichmäßig verteilt, werden Hitze- und Trockenereignisse im Sommerhalbjahr in Franken in überproportional starker Frequenz und Intensität auftreten. Analysen zurückliegender Hitzesommer weisen dabei bereits heute auf starken Hitzestress der Vegetation in der Region hin. Der gut beforschte positive Einfluss der Grünheit in der Landschaft auf mentale und soziale Gesundheit wird dadurch gemindert.

Zur genaueren Abschätzung der betroffenen Gesellschaftsbereiche wurden Stakeholder-Interviews in Stadt und Landkreis Bamberg durchgeführt, um bereits wahrnehmbare Veränderungen in der Landschaft und der an sie gebundenen resilienzstiftenden Praktiken zu ermitteln. Erwartungsgemäß werden diese vor allem mit dem Erleben von Green- und Blue-Spaces assoziiert. Bewaldete Gebiete werden als bedroht angesehen. Stützende Prozesse wie das Gießen von Jungbäumen stoßen bereits an ihre Grenzen. Wenn zudem resilienzstiftende Praktiken wie längere Fahrradtouren im Sommer ausgeschlossen sind, werden Hitzewellen auch psychisch als Belastung empfunden.

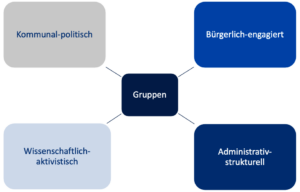

In einem offen geführten Mediationsprozess gemeinsam mit Modellkommunen in der Region bewerten wir zudem individuelle Handlungs- und strukturelle Interventionsmöglichkeiten auf dem Weg zur Klimaresilienz. Dabei ergeben sie folgende vorläufigen Befunde: (1) Engagement manifestiert sich im ländlichen Raum häufig auf Basis bestehender Plattformen, beispielsweise Verwaltung, Kirche oder Vereine. Lokale Initiativen sind bisher aber selten untereinander oder mit urbanen Kontexten vernetzt, so dass mögliche Synergien ungenutzt bleiben. (2) Aktionspläne sind häufig überregional formuliert. Der optimale Transformationspfad hängt aber stark von den lokalen Gegebenheiten in der jeweiligen Gemeinde ab. (3) Es liegt ein großer Fokus auf der Bildungs- und Sensibilisierungsarbeit und Klimaschutz. Eine Betrachtung im Rahmen der Fragen sozialer Gerechtigkeit/Klimagerechtigkeit (und anderer SDGs) bleibt dabei aber häufig aus.

Einen Erfolg in diesem Prozess stellte die Vernetzungsveranstaltung „Was tun wenn es immer heißer wird?“ in Kooperation mit der VHS Bamberg-Land im April 2023, durchgeführt in Erlangen und Bamberg dar. Dabei wurde den Teilnehmenden zunächst die klimatische Stiuation in der Region im Jahr 2050 verdeutlicht, um anschließend gemeinsam für die wichtigsten Handlungsfelder kreative Lösungen innerhalb verschiedener gesellschaftlicher Systeme zu entwickeln. Etliche Teilnehmer*innen engagieren sich nun im projektbegleitenen Mediationsprozess.

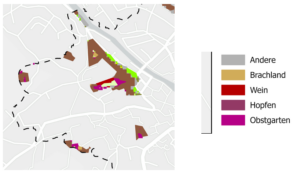

Für die Erweiterung des Kulturlandschaftinventars Oberfranken-West wurde die bestehende Kartierung der Kulturlandschaftselemente Oberfranken-West (Thomas Büttner) mit Landnutzungsdaten verschnitten, sodass ein Abgleich mit den individuellen Resilienzorten aus den Befragungen im Sommer 2023 möglich wird. Wie auf der Abbildung exemplarisch zu erkennen ist, finden sich unterschiedliche Landnutzungsarten auf den historisch bedeutenden innerstädtischen Grünflächen im Stadtdenkmal Bamberg. Zur späteren kartographischen Visualisierung wurde die Vielzahl ein Einzelflächen zu drei Kategorien zusammengefasst: (1) Historisch bedeutsame Flächen, (2) Landschaftsmerkmale und (3) Denkmäler.

Zur Stärkung der Vernetzung bereits bestehender Eigeninitiativen im Bereich Klimaanpassung gerade außerhalb der Städte veranstalteten wir gemeinsam mit den beteiligten Gemeinden seit Oktober 2023 Nachhaltigkeitstage unter dem Titel „gscheid schlau“ im Landkreis Bamberg. Diese Nachhaltigkeitstage hatten zwei Funktionen: (1) Engagement und bestehende Expertise zum Thema innerhalb der Gemeinde sichtbar zu machen und somit Ansprechpartner bei individuellen Fragen zu etablieren und (2) die Modellgemeinden unter den Nachbargemeinden im Landkreis Bamberg als Tandempartner anzubieten.

An den Nachhaltigkeitstagen wurden in den Gemeinden Oberhaid und Lisberg jeweils ein Vortragsprogramm, Infostände und Mitmachaktionen angeboten, mit denen wir vorwiegend die Zielgruppe der jungen Eltern adressierten, denen zwischen Hausbau und Kindererziehung oft die Zeit dafür fehlt, sich z.B. über Fördermöglichkeiten zu informieren. Die beiden Gemeinden verfolgten leicht unterschiedliche Themenschwerpunkte. Während in Oberhaid Lösungen rund um Ernährung und nachhaltiger Energie im Zentrum standen, setzte Lisberg einen Schwerpunkt auf nachhaltiges Bauen und Renovieren.

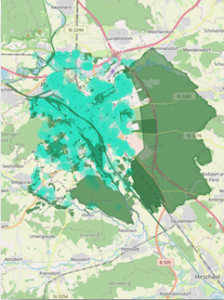

Um die individuellen Bedürfnisse und Verhaltensweisen gerade auch in sozioökonomisch schwachen Stadtteilen der Stadt Bamberg besser einschätzen zu können, führten wir eine Befragung der Bevölkerung zu ihren individuellen Resilienzorten und -aktivitäten durch, um die Flächen mit der höchsten gesundheitsstiftenden Wirkung zu identifizieren. Dabei zeigte sich, dass ungefähr jeweils ein Drittel der Nennungen in den offen geführten Interviews (1) konkrete Ortsnamen (z.B. Hain), (2) konkrete Aktivitäten mit einem entsprechenden Nutzungsanspruch an die Umwelt (z.B. Joggen im Wald) und (3) soziale Aktivitäten (z.B. gemeinsam mit Freunden kochen) waren. Mithilfe des Geodatendienstes Openstreetmap übersetzten wir diese Nennungen für eine spätere kartographische Visualisierung von Teilräumen der Stadt, die für gesundheitsstiftende Aktivitäten besonders wichtig sind, in flächenbezogene Information. Dabei unterschieden wir in (1) naturnahe Bereiche, (2) Flächen für Bewegung und Sport sowie (3) soziale Treff- und Begegnungsorte.

Die besonderen Bedürfnisse von Kindern konnten wir mit einem Klimatag für 9-11jährige Kinder in der Gemeinde Oberhaid im Landkreis Bamberg herausarbeiten. Unter dem Titel „Die Klima-Checker“ erkundeten die Kinder am (sehr heißen) Aktionstag spielerisch angepasstes Verhalten bei Hitze und beim Umgang mit Trinkwasser. Im ersten Teil erkundeten und verglichen die Kinder auf einem Rundgang durch die Gemeinde Temperatur und Feuchtigkeit von Luft und Oberflächen an unterschiedlichen Standorten, um anschließend Regeln angepassten Verhaltens an heißen Tagen zusammenzutragen. Beim Thema Wasser erarbeiteten wir mit den Kindern, wie lebenswichtig und kostbar die Ressource Wasser ist und dass wir uns in Zukunft verstärkt um ihre Bereitstellung bemühen müssen. Als besonderer Bonus dürfen die Kinder die Ergebnisse ihrer Arbeit im Herbst 2024 im Gemeinderat vorstellen. Der Tag wurde in Kooperation mit dem Programm Deutschland besser machen der Körberstiftung durchgeführt; die genutzten Geräte stehen in der Gemeindebücherei als „Klimabeutel“ nun für jedermann zur Erkundung des eigenen Grundstücks zur Verfügung.

Als zentrale Veranstaltung zur politischen Verstetigung des Projektanliegens veranstalteten wir im Juli 2024 gemeinsam mit dem Landratsamt des Landkreises Bamberg ein Treffen mit 20 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Landkreis, um zu den Themen Hitze, Wasser und Eigenvorsorge bekannte Lösungsansätze zu evaluieren und den Transfer bereits etablierter Lösungen zwischen den Gemeinden anzuregen. Dabei wurden zunächst aktuelle Herausforderungen in den jeweiligen Gemeinden benannt und bekannte Lösungsansätze gesammelt. Anschließend wurden Herausforderungen identifiziert, die gemeindeübergreifend von großem Interesse sind, wie z.B. die Überlastung des Abwassersystems bei Starkniederschlägen. Im Anschluss wurden die identifizierten Maßnahmen auf ihre Machbarkeit hin bewertet und Feedback an Universität und Landratsamt gegeben, zu welchen Themen weitere Unterstützung benötigt wird. Die Veranstaltung bildete die Grundlage für regelmäßige weitere Netzwerktreffen der Gemeinden zum Thema.